法律税務情報

最高裁平成25年4月9日判決 建物所有権の移転と看板等使用

【事案の概要】

本件は、建物の地下1階部分を賃借して店舗を営む上告人において、同建物の所有者の承諾の下に同建物の1階部分の外壁等に同店舗のための看板等を設置していたところ、同建物全部を譲り受けた被上告人が、上告人に対し、所有権に基づき、地下1階部分の明渡し及び賃料相当損害金の支払を求めるとともに、上記看板等の撤去をも求める事案である。

なお、原判決中、地下1階部分の明渡請求及び賃料相当損害金の支払請求をいず

れも棄却すべきものとした部分は、被上告人が不服申立てをしておらず、当審の審

理判断の対象となっていない。

【事実関係】

1 本件建物は、渋谷駅周辺の繁華街に位置する地上4階、地下1階の建物である。

2 Aは、昭和34年から本件建物を所有していた。

3 上告人は、昭和39年頃から本件建物の地下1階部分(以下「本件建物部分」という。)でそば屋(以下「本件店舗」という。)を営業しており、遅くとも平成8年9月までに本件建物部分についての賃借権を得た。

4 上告人は、本件店舗の営業開始以降、Aの承諾を得て、本件店舗の営業のために、原判決別紙看板目録記載の看板、装飾及びショーケース(以下「本件看板等」という。)を設置した。その設置箇所は、本件建物の1階部分の外壁、床面、壁面等であり、いずれも地下1階の本件建物部分へ続く階段の入口及びその周辺に位置していた(なお、記録によれば、本件看板等の一部は本件建物に固定されているが、分離は可能であるものとうかがわれる。)。

5 Aは、平成22年1月、本件建物をBに売却した。

6 Bは、平成22年4月、本件建物を被上告人に転売した。その際に作成された売買契約書には、本件建物の賃借権の負担等が被上告人に承継されること、本件建物に看板等があることなどが記載されていた。

【判旨】

前記事実関係によれば、本件看板等は、本件建物部分における本件店舗の営業の用に供されており、本件建物部分と社会通念上一体のものとして利用されてきたということができる。上告人において本件看板等を撤去せざるを得ないこととなると、本件建物周辺の繁華街の通行人らに対し本件建物部分で本件店舗を営業していることを示す手段はほぼ失われることになり、その営業の継続は著しく困難となることが明らかであって、上告人には本件看板等を利用する強い必要性がある。他方、上記売買契約書の記載や、本件看板等の位置などからすると、本件看板等の設置が本件建物の所有者の承諾を得たものであることは、被上告人において十分知り得たものということができる。また、被上告人に本件看板等の設置箇所の利用について特に具体的な目的があることも、本件看板等が存在することにより被上告人の本件建物の所有に具体的な支障が生じていることもうかがわれない。

そうすると、上記の事情の下においては、被上告人が上告人に対して本件看板等

の撤去を求めることは、権利の濫用に当たるというべきである。

【コメント】

穏当な判断だと思います。逆に本件看板等の撤去を認めた高裁判断は誠に遺憾。

最高裁決定 平成25年4月26日

【事案の概要】

本件は,更生会社である株式会社A(平成24年3月1日に商号をB株式会

社に変更した。以下,この商号変更の前後を通じて「A」という。)の管財人であ

る相手方が,Aが仮執行宣言付判決に対する控訴の提起に伴って立てた担保の取消

しの申立てをした事案である。相手方は,Aの更生手続において,上記担保の被担

保債権である損害賠償請求権につき更生債権又は更生担保権としての届出がされな

かったため,更生計画認可の決定により,Aは同請求権につきその責任を免れるか

ら,担保の事由が消滅したと主張している(以下,更生会社が更生債権又は更生担

保権につきその責任を免れることを「失権」という。)。

【判旨】

1 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴い,金銭を供託する方法により担保を立てさせて強制執行の停止がされた場合,債権者である被供託者は他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有するものとされている(民訴法405条2項,77条)。これは,被供託者が供託金につき還付請求権を有すること,すなわち,被供託者が,供託所に対し供託金の還付請求権を行使して,独占的,排他的に供託金の払渡しを受け,被担保債権につき優先的に弁済を受ける権利を有することを意味するものと解するのが相当であって,これをもって被供託者に特別の先取特権その他の会社更生法2条10項所定の担保権を付与したものと解することはできない。

2 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴う強制執行の停止に当たって金銭を供託する方法により担保が立てられた場合,被供託者は,債務者につき更生計画認可の決定がされても,会社更生法203条2項にいう「更生会社と共に債務を負担する者に対して有する権利」として,供託金の還付請求権を行使することができる。

3 そして,債務者につき更生手続が開始された場合,被供託者は,更生手続外で債務者に対し被担保債権を行使することができなくなるが,管財人を被告として,被供託者が供託金の還付請求権を有することの確認を求める訴えを提起し,これを認容する確定判決の謄本を供託規則24条1項1号所定の書面として供託物払渡請求書に添付することによって,供託金の還付を受けることができると解される。

【コメント】

会社更生手続における解放金の扱いというかなりマイナーな論点でした。更生手続中、債権者は更生手続によることなく供託金を回収することができたわけです。更生担保権ではなく、更生債権の届出をしている以上、最高裁と同じ枠組みですので、粛々と供託金の回収をしなかったのでしょうか?

【参照条文】

会社更生法

2条

10 この法律において「更生担保権」とは、更生手続開始当時更生会社の財産につき存する担保権(特別の先取特権、質権、抵当権及び商法 (明治三十二年法律第四十八号)又は会社法 (平成十七年法律第八十六号)の規定による留置権に限る。)の被担保債権であって更生手続開始前の原因に基づいて生じたもの又は第八項各号に掲げるもの(共益債権であるものを除く。)のうち、当該担保権の目的である財産の価額が更生手続開始の時における時価であるとした場合における当該担保権によって担保された範囲のものをいう。ただし、当該被担保債権(社債を除く。)のうち利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権の部分については、更生手続開始後一年を経過する時(その時までに更生計画認可の決定があるときは、当該決定の時)までに生ずるものに限る。

会社更生法

(更生計画の効力範囲)

第203条 更生計画は、次に掲げる者のために、かつ、それらの者に対して効力を有する。

一 更生会社

二 すべての更生債権者等及び株主

三 更生会社の事業の更生のために債務を負担し、又は担保を提供する者

四 更生計画の定めるところにより更生会社が組織変更をした後の持分会社

五 更生計画の定めるところにより新設分割(他の会社と共同してするものを除く。)、株式移転(他の株式会社と共同してするものを除く。)又は第百八十三条に規定する条項により設立される会社

2 更生計画は、更生債権者等が更生会社の保証人その他更生会社と共に債務を負担する者に対して有する権利及び更生会社以外の者が更生債権者等のために提供した担保に影響を及ぼさない。

民事訴訟法

(担保の提供)

第四百五条 この編の規定により担保を立てる場合において、供託をするには、担保を立てるべきことを命じた裁判所又は執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。

2 第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。

(担保物に対する被告の権利)

第七十七条 被告は、訴訟費用に関し、前条の規定により供託した金銭又は有価証券について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

【事案の概要】

本件は、亡Aの遺言執行者である上告人が、被上告人に対し、亡Aが死亡時に有していた未収金債権(以下「本件未収金債権」という。)の支払を求める事案である。上告人は、既に、本件未収金債権の一部を請求する訴えを提起し、この請求を全部認容する旨の確定判決を得ており、本件訴訟は、その残部を請求するもの。

【争点】

上記の一部請求に係る訴えの提起が残部についても消滅時効の中断の効力を生ずるか否かが争われている。

【判旨】

1 明示的一部請求の訴えの提起は、債権の一部消滅の抗弁に理由があると判断されたため債権の総額が認定されたとしても、残部について裁判上の請求に準ずるものとして消滅時効の中断の効力を生ずるものではない

2 明示的一部請求の訴えの提起は、残部につき権利行使の意思が継続的に表示されているとはいえない特段の事情のない限り、残部について裁判上の催告として消滅時効の中断の効力を生ずる

3 催告から6箇月以内に再び催告をしても、第1の催告から6箇月以内に民法153条所定の措置を講じなかった以上は、消滅時効が完成し、この理は、第2の催告が明示的一部請求の訴えの提起による裁判上の催告であっても異ならない

【コメント】

当初本件未収金の総額は約4億円であり、その一方、債務者は反対債権を有していることが明らかであったことから、当初の印紙代の負担を軽くする意図で一部請求(5000万円余り)をしたものと思われます。結局裁判で認められた金額は7500万円余りであり、本件訴訟は差額2000万円余りを請求し、棄却されたもの。遺言執行者として善管注意義務違反として損害賠償請求される虞があります。

印紙代の節約のために一部請求することはありますが、消滅時効との関係では要注意です。

【参照条文】

民法第百五十三条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事事件手続法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。

【事案の概要】

解雇により2年余にわたり就労を拒まれた被上告人が、解雇が無効であると主張して上告人を相手に労働契約上の権利を有することの確認等を求める訴えを提起し、その勝訴判決が確定して復職した後に、合計5日間の労働日につき年次有給休暇の時季に係る請求(以下単に「請求」ともいう。)をして就労しなかったところ、労働基準法(以下「法」という。)39条2項所定の年次有給休暇権の成立要件を満たさないとして上記5日分の賃金を支払われなかったため、上告人を相手に、年次有給休暇権を有することの確認並びに上記未払賃金及びその遅延損害金の支払を求める事案

【争点】

法39条1項及び2項は、雇入れの日から6か月の継続勤務期間又はその後の各1年ごとの継続勤務期間(以下、これらの継続勤務期間を「年度」という。)において全労働日の8割以上出勤した労働者に対して翌年度に所定日数の有給休暇を与えなければならない旨を定めており、本件では、被上告人が請求の前年度において

この年次有給休暇権の成立要件を満たしているか否か。

【判旨】

1 法39条1項及び2項における前年度の全労働日に係る出勤率が8割以上であることという年次有給休暇権の成立要件は、法の制定時の状況等を踏まえ、労働者の責めに帰すべき事由による欠勤率が特に高い者をその対象から除外する趣旨で定められたものと解される。このような同条1項及び2項の規定の趣旨に照らすと、前年度の総暦日の中で、就業規則や労働協約等に定められた休日以外の不就労日のうち、労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえないものは、不可抗力や使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日等のように当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものは別として、上記出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるものと解するのが相当。

2 無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日は、労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえない不就労日であり、このような日は使用者の責めに帰すべき事由による不就労日であっても当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものとはいえないから、法39条1項及び2項における出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるものというべきである。

3 これを本件についてみると、前記事実関係によれば、被上告人は上告人から無効な解雇によって正当な理由なく就労を拒まれたために本件係争期間中就労することができなかったものであるから、本件係争期間は、法39条2項における出勤率の算定に当たっては、請求の前年度における出勤日数に算入すべきものとして全

労働日に含まれるものというべきである。したがって、被上告人は、請求の前年度において同項所定の年次有給休暇権の成立要件を満たしているものということができる。

【コメント】

穏当な判断だと思います。

【判示事項】

労働者派遣契約に基づき派遣された労働者が取引申込獲得業務を遂行するに当たって偽造の申込書を作成等したことにつき、労働者派遣業者の使用者責任が認められた事例

【コメント】

対応に要した費用については損害として認めたが、逸失利益については否定

オフィス、飲食店等の雑居ビルの賃貸借において、賃借人である飲食店の迷惑行為により、他の賃借人であるオフィスの使用収益に適した状態におくべき賃貸人の義務違反が肯定され、賃借人による契約解除・賃料減額が認めれた事例

【事案】

1 事務所使用の目的で6階を借りていた賃借人が3階を借り増し。

2 1の後、4,5階に大衆居酒屋、入居。

3 毎日午後5時半ころから午後8時ころまでの間は、1階から4階の大衆居酒屋に行く顧客、4,5階から1階へ帰る顧客で、本件ビルの唯一の上下の移動手段である6人乗りの本件エレベーターが大衆居酒屋の顧客で満杯か、或いはなかなか乗れない状態に陥った。

4 本件エレベーターは、大衆居酒屋の営業時間帯には、酔客で満杯になるため、酒の匂いが充満し、しばしば酔客が大声を出して騒ぐようになった。なお、本件貸室は、本件エレベーターの6階エレベーターホールから出たところがすぐその入口になっているところ、賃借人従業員が静かに残業しているところへ、大衆居酒屋の酔客の中には、誤って空席を探してか、本件エレベーターで6階まで上がって来て、大声を出すものもときどきあって、仕事中の従業員はその都度迷惑を受けた。

5 大衆居酒屋の酔客は、ときどき本件エレベーター内で嘔吐し、大衆居酒屋によって応急の処理がなされても、翌朝までサニースペースによる本格的な清掃処理がなされないため、狭いエレベーター内に耐え難い悪臭が残った。

6 大衆居酒屋は、入居後、従来あった4個の空調室外機を全面的に取り替え、全部で七個に増やした こと、このため、夏場に、大衆居酒屋が4,5階で営業する日には、大衆居酒屋の空調機の容量が多く、4,5階の大衆居酒屋の右室外機から吹き出す熱気が6階のYの室外機に吹き上がってくるため、日中本件貸室内のYの冷房が効きにくくなり、Yの従業員は、毎年夏場には、不快な環境の下で執務をせざるを得なくなった。

7 賃借人、①賃貸人の賃貸借契約の債務不履行を理由として3階の建物賃貸借契約を解除、②6階の賃料減額請求。

【判旨】

1 本件ビルの賃貸人は、賃借目的に従った貸室の利用時間帯は、貸室への出入りが常時支障なくできるようにすることにより、貸室を使用収益するのに適した状態に置く義務あり。

2 大衆居酒屋を入居させたからには、他の賃借人が各自の貸室にたどりつくのに支障がないよう、上下の移動手段ないし経路の確保、増設等の措置を講じるべき義務を負うに至ったものと認めるのが相当。

3 賃貸人には上記措置についての債務不履行あり、テナントXによる3階の賃貸借契約解除は有効。

4 賃貸目的である事務所として、賃借人ないしその顧客が支障なく本件貸室を使用収益するために適した状態におくべき債務について、一部不完全履行があり、かつ、現在までこれが改善されていないものと認めることができるところ、その使用収益の支障の程度ないし賃貸人が入居させた他の貸借人の迷惑行為による不完全履行の割合は、完全な履行状態に比して、一割程度。民法611条を類推適用して、賃料の一割減額認容。

【コメント】

民法611条は「賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。」という規定です。賃貸人の義務不履行により賃借人が賃貸目的物の使用収益を十全になしえなかった場合には民法611条の類推適用により賃料減額請求ができることになります。

東京地方裁判所判決 平成24年3月16日

【事案】

・賃貸借契約書において「乙(賃借人)が負担する諸費用のうち、本物件の使用に伴う電気料・上下水道料・看板使用料は、甲(賃貸人)または甲(賃貸人)の指定する者の計算に基づき、甲(賃貸人)に支払うものとする。」と規定。

・本件ビル全体にB株式会社(以下「B」という。)から高圧の電力を引き込み、これを賃貸人である原告が設置するキュービクル(高圧で受電した電力を各賃借人の使用機器に合わせた電圧に降圧し、分配する機器)により降圧して、各賃貸部分に供給する方法。

・原告は、同年7月使用分までの単価を1kwh当たり30円と定めていたが、同年8月使用分からの単価を1kwh当たり25円に値下げ。

・各月の末日に、原告が依頼する管理業者が、各賃貸部分の電気使用量を計測する電力量メーター(以下「専用メーター」という。)の数値を確認し、原告は、その数値から読み取れる各賃借人の電力使用量に原告が定める単価を乗じて、消費税を加えた金額を各賃借人が負担するべき電気料として請求。

・被告(賃借人)は、各月の電気料について、原告が採用する計算方法が不当であり、仮にそうでないとしても、原告が主張する電気料は高額にすぎるため、契約上認められる裁量の範囲を逸脱しているなどと主張。

【判旨】

・本件条項には、被告が原告に支払うべき電気料について、その課金方法や計算方法に関する記載はないこと、本件賃貸借契約締結の際に原被告間で具体的な取り決めがされた様子はうかがわれないことを考慮すると、特段、不合理なものでない限り、基本的には原告に委ねられたものと解するのが相当。

・原告が各賃借人に請求できる金額は、本件ビル全体についてBに支払う電気料に加えて、キュービクルにより降圧して各賃貸部分に電力を供給するため、合理的に必要と考えられる程度の諸経費を考慮した金額を基準にすべきものと解するのが相当。

・本件ビルは、高圧の電力を引き込み、これを原告が設置するキュービクル(高圧電流を降圧し分配する機器)で各賃貸部分に供給しており、電気料は原告又は原告の指定する者の計算によるとする本件契約は、特段、不合理なものではなく、原告の被告に対する各月の請求額は、その単価を1kwh当たり25円として計算する限度で、裁量の範囲を逸脱していない。

【コメント】

本判例の条項は、本条項と類似するものであり、比較的一般的なものであると思います。こうした条項においては、特段不合理でないものでない限り、基本的に賃貸人に委ねられたものとされましたが、単価については賃貸人の自由裁量によりいくらでも高くすることができるわけではなく、裁量の範囲内とした点において注意が必要です。賃貸人としては、賃貸借契約で単価を規定してしまう方が無用な争いがなくてよいように思われます。

【事案】

○賃借人が賃貸人の所有する建物を第三者に転貸する目的で一括借り上げ

○賃料額をそれぞれ5%増額し、以後2年を経過するごとにそれぞれ5%増額する旨の特約。

○賃借人が賃貸人に対し、借地借家法32条1項の規定に基づき、減額請求。

○原審:賃借人の請求を全部棄却

・本件契約は建物賃貸借契約の性質を有することは否定できないが、通常の賃貸借契約と異なり、共同事業契約の性質を有するものであって、借地借家法が当然に全面的に適用されると解するのは相当ではなく、本件契約の性質、契約内容等に反しない限度においてのみ、その適用があると解するのが相当

・本件契約においては、賃料不減額の特約が定められているものというべきであるが、このような賃借人の賃料減額請求権を制限し、賃借人に一方的に不利益を課する約定は、通常の場合には、借地借家法32条の法意に反し無効と解するのが相当である。しかし、本件においては、賃料不減額の特約が本件契約の不可欠な本質的部分であり、賃貸人にとっては絶対的な条件であること、本件契約が共同事業契約の性質を有し、単なる建物賃貸借契約とは性質を異にするものであること等に照らすと、本件契約の賃料不減額の特約を同条の注意に反し無効であるとはいえないから、同条による賃料減額請求権の行使を認めることはできない。

○賃借人、上告

【判旨】

○原審の判断は誤り。

○サブリース契約であっても、賃貸人が賃借人に対して本件各建物部分を賃貸し、賃借人が賃貸人に対してその対価として賃料を支払うというものであり、建物の賃貸借契約であることは明らかであるから、本件契約には借地借家法32条の規定が適用されるべき。

○借地借家法32条1項の規定は、強行法規と解されるから、賃料自動増額特約によってその適用を排除することができない。

○賃借人は、上記規定により、本件各建物部分の賃料の減額を求めることができる。

【事案】

・土地賃貸借契約

・3年ごとに賃料の改定を行うものとし、改定後の賃料は、従前の賃料に消費者物価指数の変動率を乗じ、公租公課の増減額を加算又は控除した額とするが、消費者物価指数が下降したとしても、それに応じて賃料の減額をすることはない旨の特約。

・原審:本件特約のような賃料の改定に関する特約は、賃料の改定をめぐって当事者間に生じがちな紛争を事前に回避するために、改定の時期、賃料額の決定方法を定めておくものであり、本件特約は、消費者物価指数という客観的な数値であって賃料に影響を与えやすい要素を決定基準とするものであるから、有効。本件特約に基づかない賃借人の賃料減額の意思表示の効力否定。

【判旨】

・借地借家法11条1項の規定は、強行法規であって、本件特約によってその適用を排除することができない。本件各賃貸借契約の当事者は、本件特約が存することにより上記規定に基づく賃料増減額請求権の行使を妨げられるものではない。

・この減額請求の当否及び相当賃料額を判断するに当たっては、賃貸借契約の当事者が賃料額決定の要素とした事情その他諸般の事情を総合的に考慮すべきであり、本件特約の存在はもとより、本件各賃貸借契約において賃料額が決定されるに至った経緯や本件特約が付されるに至った事情等をも十分に考慮すべき。

【事案】

○賃借人の要望に沿って大型スーパーストアの店鋪として使用するために建築され他の用途に転用することが困難である建物について、賃貸借契約において3年ごとに賃料を増額する旨特約。

○原審:

・本件建物は賃借人の注文に従って建築された大型スーパーストア用の建物であり転用の困難性を伴うこと、本件賃貸借契約は、このような本件建物を賃借人のスーパーストア経営事業のための利用に供し、これにより賃借人が事業による収益を得るとともに、賃貸人も将来にわたり安定した賃料収入を得るという共同事業の一環として締結されたものというべきであることなどから、本件賃貸借契約は借地借家法が想定している賃貸借契約の形態とは大きく趣を異にする。

・このような賃貸借契約において賃借人から賃料減額請求がされた場合に、一般的な賃料相場や不動産価格の下落をそのまま取り入れ、これに連動して賃料減額を認めるのは著しく合理性を欠くことになり不当。

・借地借家法に基づく賃料減額請求権の行使が認められるかどうかについては、上記のような契約の特殊性を踏まえた上で、当該賃料の額について賃借人の経営状態に照らして当初の合意を維持することが著しく合理性を欠く状態となり、合意賃料を維持することが当該賃貸借契約の趣旨、目的に照らして公平を失し、信義に反するというような特段の事情があるかどうかによって判断するのが相当。

○賃借人、上告。

【判旨】

・本件賃貸借契約について賃料減額請求の当否を判断するに当たっては、諸般の事情を総合的に考慮すべきであり、賃借人の経営状態など特定の要素を基にした上で、当初の合意賃料を維持することが公平を失し信義に反するというような特段の事情があるか否かをみるなどの独自の基準を設けて、これを判断することは許されないものというべきであり、原審の判断は誤り。

・借地借家法32条1項の規定に基づく賃料減額請求の当否及び相当賃料額を判断するに当たっては、同項所定の諸事情(租税等の負担の増減、土地建物価格の変動その他の経済事情の変動、近傍同種の建物の賃料相場)のほか、賃貸借契約の当事者が賃料額決定の要素とした事情その他諸般の事情を総合的に考慮すべき。

【事案】

・当初、当事者が代表者を同じくする会社であったという事情から、賃借人が賃貸人を金銭的に援助するという意図の下に、客観的に適正な賃料額を大幅に超えた高額な賃料が約定。

・その後、時の経過により右の事情が変更し、当事者間に特別な関係があるとはいえない状況になった結果、賃料額が不相当となったとして、賃借人により賃料の減額請求。

・賃貸人は、基礎事情とは契約当事者個人に生じた事態などではなく、その社会一般に影響を及ぼすような性質のものであり、その発生、消滅等が契約当事者の意図と無関係に起こるものであることが要件であるとして上告。

【判旨】

・借地法12条1項【注:借地借家法においては11条1項】の規定は、当初定められた土地の賃料額がその後の事情の変更により不相当となった場合に、公平の見地から、その是正のため当事者にその増額又は減額を請求することを認めるもの。

・事情としては、一般的な経済的事情にとどまらず、当事者間の個人的な事情であっても当事者が当初の賃料額決定の際にこれを考慮し賃料額決定の重要な要素となったものであれば、これを含む。

・賃貸人の主張を排斥、賃借人による賃料の減額請求を容認。

【コメント】

賃料増減額請求の当否の判断においては、一般的な経済的事情のみならず、個人的な事情も考慮されることの留意する必要があります。

【事案】

・一定期間経過後は純賃料額を一定の金額に自動的に増額する旨の賃料自動増額特約あり。

・原審は、自動増額特約によって増額された純賃料を基にして、同日以降の経済事情の変動等を考慮してその当否を判断。

・賃借人が上告。

【判旨】

・借地借家法32条1項の規定は、強行法規であり、賃料自動改定特約によってその適用を排除することはできない。

・同項の規定に基づく賃料減額請求の当否及び相当賃料額を判断するに当たっては、賃貸借契約の当事者が現実に合意した賃料のうち直近のものを基にして、同賃料が合意された日以降の同項所定の経済事情の変動等のほか、諸般の事情を総合的に考慮すべきであり、賃料自動改定特約が存在したとしても、上記判断に当たっては、同特約に拘束されることはなく、上記諸般の事情の一つとして、同特約の存在や、同特約が定められるに至った経緯等が考慮の対象となるにすぎないというべきである。

【コメント】

賃料の増減額請求の当否の判断においては、当事者の最終合意時点の賃料を基準にすることになりますが、本判例は、賃料の自動増額特約がある場合における最終合意時点は特約による増額時点ではなく、現実に合意した時点であることを明確にしました。

賃借人が、賃貸人に対し、賃借権の内容を賃料を減額請求により減額された賃料額とする賃借権の確認を求め(第1事件)、これに対し、賃貸人が、賃借人が勝手に減額した賃料しか支払わないとして賃料不払により賃貸借契約を解除し、上記建物の明渡しを求めた(第2事件)事案について、賃貸人からの解除を否定し、第1事件につき、期間の定めがなく、賃料は認定した金額(管理費込み。消費税別)とし賃借権の存在の確認した事例

【事案】

・賃貸物件:美容院店舗(昭和59年竣工当時から賃借人が賃借)その後、所有権はA、B、C、D、本件賃貸人と移転。

・最終合意 賃料月額18万1500円、共益費月額2000円

・平成13年7月、賃借人、賃貸人に対し、賃料・共益費合計で月額12万6000円【注:最終合意賃料の約70%】に減額する旨の意思表示をし、爾後、同額を支払う。

・平成14年10月【注:減額請求の1年3ヶ月後】、賃貸人、未払い賃料として126万5016円【注:最終合意賃料の約7ヶ月分】の支払いを催告。

・平成14年12月 賃借人、上記の賃料は適正であることを主張し、賃借権確認の訴え提起【注:契約解除に先立ち賃借権確認の訴えを賃借人が提起。】。

・平成15年1月21日、賃貸人、賃料不払いを理由として賃貸借契約を解除し、建物の明渡を求める訴えを提起。

・平成16年12月28日【注:解除の約2年後。減額請求の約3年6ヶ月後】、賃借人、賃貸人に対し、未払い賃料の内金として200万円を支払い

【判旨】

・鑑定の結果をふまえ、本件相当賃料は17万6500円と認定【注:賃借人の支払い賃料はその約70%相当】

・契約解除時の賃料不払い額は上記相当賃料を前提とすると144万9837円【注:上記相当賃料の約8ヶ月分】

・しかしながら以下の理由により本件賃貸借契約においては未だ信頼関係が破壊されたとはいえない特段の理由があるとして解除否定。

①本件建物は、A、B、C、D、本件賃貸人と所有権が移転してきたが、所有者兼賃貸人が所在不明となった時期が続き、賃借人において、賃料を供託せざるを得なくなった上、本件ビルの不具合の補修や共用部分の電気代の支払等を賃借人自らが行わなければならなかったこと。

②本件ビルが賃貸人により修繕がされないことで老朽化が進み、また、当時はバブルの崩壊による周辺物件の賃料が減額していたにもかかわらず、賃料の減額交渉ができない状態であったこと

③Dが所有権を取得した後は、本件賃借人は、Dの代理人と称する株式会社Gの担当者と賃料減額について交渉を行っていたこと

④平成13年5月に賃貸人が本件ビルの所有権を取得した後も、賃借人は、本件建物の賃料の減額を求めて交渉しようとしたが、賃貸人は、賃借人が一方的に賃料を減額して支払ってきたとして、従来の賃料の支払がなければ賃料減額の交渉を行うことができないと主張し、賃貸人・賃借人間で具体的な交渉が行われなかったこと

⑤賃借人は、平成13年8月以降、減額通知した賃料を継続的に支払い続け、賃料減額についての交渉がまとまった後はその金額を支払う意思があることを賃貸人に伝え、賃貸人もそのことを認識していながら、従前の賃料の支払がされるまでは賃料減額交渉には応じられないとして交渉を拒絶していたこと。

⑥賃借人は、本件ビルが新築された昭和59年から現在まで本件建物で美容院を経営してきたもので、多くの顧客を有しており、本件建物から他の場所に移転して新たに開業したのではこれまでの顧客を失うなどの不利益が大きいこと、その間、本件建物の新築時の店舗としての内装、その後の改装を行うなど本件建物で営業を続けるための多額の出捐をしていること

③賃借人は、平成16年12月28日【注:契約解除の約1年後】に、不払賃料の内金として200万円を支払い、また、同月分の賃料から、従前の月額賃料18万3500円の支払をしている(前提事実(3)ウ)。賃借人には同年11月分までで、270万2516円の不払賃料があったが、上記200万円の支払で不払額は70万2516円【注:上記相当賃料の約4ヶ月分】に減少していること

【コメント】

賃借人が一方的に減額請求後の賃料を支払っている点で関連判例1と共通しますが、反対の結論になっています。異なる点は以下のとおりです。

①賃貸人からの契約解除に先立ち、賃借人が賃借権確認の訴えを提起している点

②減額の協議ができなかったことについて賃借人に汲むべき事情があり、逆に賃貸人は協議を拒否していた点

③本訴において適正賃料が確定されている点

但し、少なくともこの判決においては確定された適正賃料に基づく不払い賃料を、賃借人がすべて支払ったという事実は認定されておらず、賃借人が一括支払いをした後もなお不払いが賃料の4ヶ月分に達しているという点で、関連判例2は賃借人に汲むべき事情があったため、特に救済した事例と評価するべきではないかと思われます。

建物賃貸借において、賃料減額請求をした後、一方的に自己の主張する減額した賃料の支払いを継続した賃借人に対し、賃貸人のなした賃料不払いを理由とする賃貸借契約解除が肯定された事例

【事案】

1 平成7年4月、賃借人、従前賃料が月額45万円であったところ、賃料減額請求を行うとともに一方的に月額35万円【注:最終合意賃料の約80%】を支払い開始。

2 賃貸人、賃借人、それぞれ代理人を選任し、賃料について協議。賃貸人は、更新料を45万円、賃料を月額37万円まで譲歩する案を、賃借人は更新料を含め、月額36万円まで譲歩する案をそれぞれ提示するも、合意に達せず。

3 平成7年10月【注:減額請求の半年後である。】、賃貸人、賃借人に対し、当面直ちには協議が成立するとは考えられないとの認識を示し、双方の信頼関係に基づいて今後の協議を適正に続行してゆくための前提として、まず、賃貸人において、更新料45万円及び同年4月分以降の賃料として1か月45万円の割合による金員との差額を支払うべき旨を要求し、10日以内に回答するよう請求。

4 賃借人は、賃貸人は、これに回答しないまま、従前どおり、1か月35万円を賃料として振り込むことを継続

5 平成8年6月【注:減額請求の14ヶ月後である。】、賃貸人、更新料45万円及び14か月分の請求賃料との差額合計140万円を2週間以内に支払うべきこと、今後、毎月の賃料として45万円を弁済期に支払うべきことを催告し、右催告期間内に右支払いのないとき又は毎月の右賃料の支払いのないときは、本件契約を解除する旨の意思表示

6 平成9年2月【注:解除の意思表示の8ヶ月後である。】、賃貸人、賃借人に対し、本件契約の債務不履行解除に基づく明渡請求訴訟提起

7 平成9年7月【注:契約解除の1年後である。】、賃借人、賃貸人に対し、賃料額確認訴訟提起(別訴)

8 平成9年9月、賃借人、賃貸人に対し、別訴で実施された鑑定の結果に基づく平成7年4月時点の本件建物の賃料相当額である1か月36万6600円を基準として、更新料部分73万1100円(2度の更新分)、平成7年5月から同9年9月分まで(29か月分)の不足賃料部分合計48万1400円を支払った。

【判旨】

1 賃料減額請求権が当該請求権行使によって法律関係の変動を生じる形成権であることを前提として、その行使によって定まるべき客観的な相当賃料額と当事者の認識する主観的な賃料相当額とのギャップによって生じる賃料不払いを巡る紛争を防止するため、そのような場合においては、賃貸人は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、賃借人に対し、自己が相当と認める額の賃料の支払を請求することができるものとして、賃貸人の認識に暫定的優位性を認めて、賃借人に右請求額を支払うベき義務があるものとして(したがって、賃借人が右請求賃料の支払いをしないときは、賃料不払いとなるという危険を免れないことになる。)、後日、減額を正当とする裁判が確定した段階において、賃貸人が右確定賃料額を超えて受領した賃料があるときは、賃貸人は、右金額に年一割の割合による法定利息を付して賃借人に返還すべきものとして、賃借人の被った不利益の回復を図るものであって、この種の紛争の解決のルールを定めたもの。

2 「相当と認める額」とは、右規定の趣旨に鑑みると、社会通念上著しく合理性を欠くことのない限り、賃貸人において主観的に相当と判断した額で足りるものと解するのが相当。

3 本件において、賃貸人は代理人を通じて、賃借人の代理人に対し、協議がまとまるまでの間は従前の賃料額を支払うように請求したものであり、その金額は社会通念上著しく合理性を欠くものとは評価し得ないから、賃借人は賃料不払いとの評価を免れない。

4 賃貸人の明示の催告の後においても賃借人は自己の相当と認める賃料額をの支払いを改めることなく、一切これに応じないまま、結局、前後1年以上にもわたって、この態度を継続した賃借人の行動は、前記借地借家法の規定の趣旨に沿わないものというほかなく、その後においてされた後記の鑑定の結果を考慮してもなお、賃借人と賃貸人の賃貸借関係の信頼関係を破壊しない特段の事情があるということはできない。

5 別訴における賃料額確認訴訟については、解除の後に提起されたものであること、判決言い渡しの段階で結論が出ていないことから信頼関係を破壊しない特段の理由があるとはいえない。

【コメント】

本判決は別訴の賃料額確認訴訟の結果を待たずに賃貸借契約解除を認めていますが、賃料減額請求の効果は請求時に遡り、賃料額確認訴訟の結果は信頼関係破壊の有無の判断に重要な影響を及ぼすものと思われる点でこの判決には疑問がないではありません。

その一方で、上記のとおり、賃借人が賃料減額請求をした場合において、賃料減額が認められた場合、その差額賃料は利息も延滞金も含めて回収可能性が極めて高いわけですから、むしろ、減額請求をした賃料を支払って解除となるリスクを冒すよりは、従前の賃料を支払い続けて後に10%の利息付きで差額賃料をもらった方が得策であったように思われます。

最高裁 平成24年2月3日判決

【判例要旨】

●結論

土壌汚染対策法3条2項による通知は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。

●理由

・法3条2項による通知は、通知を受けた当該土地の所有者等に上記の調査及び報告の義務を生じさせ,その法的地位に直接的な影響を及ぼすものというべきである。

・実効的な権利救済を図るという観点から見ても、同条2項による通知がされた段階で、これを対象とする取消訴訟の提起が制限されるべき理由はない。

最高裁判所平成21年1月19日

【判示事項】

店舗の賃借人が賃貸人の修繕義務の不履行により被った営業利益相当の損害について、賃借人が損害を回避又は減少させる措置を執ることができたと解される時期以降に被った損害のすべてが民法416条1項にいう通常生ずべき損害に当たるということはできないとされた事例

【判決要旨】

ビルの店舗部分を賃借してカラオケ店を営業していた賃借人が、店舗に発生した浸水事故に係る賃貸人の修繕義務の不履行により、同店舗部分で営業することができず、営業利益相当の損害を被った場合において、以下の(1)~(3)などの事情の下では、遅くとも賃貸人に対し損害賠償を求める本件訴えが提起された時点においては、賃借人がカラオケ店の営業を別の場所で再開する等の損害を回避または減少させる措置を執ることなく発生する損害のすべてについての賠償を賃貸人に請求することは条理上認められず、賃借人が上記措置を執ることができたと解される時期以降における損害のすべてが民法416条1項にいう通常生ずべき損害に当たるということはできない。

(1) 賃貸人が上記修繕義務を履行したとしても、上記ビルは、上記浸水事故時において建築から約30年が経過し、老朽化して大規模な改修を必要としており、賃借人が賃貸借契約をそのまま長期にわたって継続し得たとは必ずしも考え難い。

(2) 賃貸人は、上記浸水事故の直後に上記ビルの老朽化を理由に賃貸借契約を解除する旨の意思表示をしており、同事故から約1年7か月が経過して本件訴えが提起された時点では、上記店舗部分における営業の再開は、実現可能性の乏しいものとなっていた。

(3) 賃借人が上記店舗部分で行っていたカラオケ店の営業は、それ以外の場所では行うことができないものとは考えられないし、上記浸水事故によるカラオケセット等の損傷に対しては保険金が支払われていた。

【コメント】

穏当な判断だと思います。

【事件番号】最高裁判所第1小法廷判決/平成21年(受)第1019号

【判決日付】平成23年7月21日

【判示事項】最高裁平成17年(受)第702号同19年7月6日第二小法廷判決のいう「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」の意義

【判決要旨】最高裁平成17年(受)第702号同19年7月6日第二小法廷判決のいう「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」とは,居住者等の生命,身体又は財産を危険にさらすことがないような安全性を損なう瑕疵をいい,当該瑕疵が,居住者等の生命,身体又は財産に対する現実的な危険をもたらしている場合に限らず,当該瑕疵の性質に鑑み,これを放置するといずれは居住者等の生命,身体又は財産を危険にさらすことになると認められる場合には,当該瑕疵は,建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵に該当する。

【事件番号】最高裁判所第1小法廷判決/平成22年(受)第1209号

【判決日付】平成24年9月13日

【判決要旨】借地借家法38条2項所定の書面は,賃借人が,その契約に係る賃貸借は契約の更新がなく,期間の満了により終了すると認識しているか否かにかかわらず,契約書とは別個独立の書面であることを要する

【判決引用】 期間の定めがある建物の賃貸借につき契約の更新がないこととする旨の定めは,公正証書による等書面によって契約をする場合に限りすることができ(法38条1項),そのような賃貸借をしようとするときは,賃貸人は,あらかじめ,賃借人に対し,当該賃貸借は契約の更新がなく,期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて,その旨を記載した書面を交付して説明しなければならず(同条2項),賃貸人が当該説明をしなかったときは,契約の更新がないこととする旨の定めは無効となる(同条3項)。

法38条1項の規定に加えて同条2項の規定が置かれた趣旨は,定期建物賃貸借に係る契約の締結に先立って,賃借人になろうとする者に対し,定期建物賃貸借は契約の更新がなく期間の満了により終了することを理解させ,当該契約を締結するか否かの意思決定のために十分な情報を提供することのみならず,説明においても更に書面の交付を要求することで契約の更新の有無に関する紛争の発生を未然に防止することにあるものと解される。

以上のような法38条の規定の構造及び趣旨に照らすと,同条2項は,定期建物賃貸借に係る契約の締結に先立って,賃貸人において,契約書とは別個に,定期建物賃貸借は契約の更新がなく,期間の満了により終了することについて記載した書面を交付した上,その旨を説明すべきものとしたことが明らかである。そして,紛争の発生を未然に防止しようとする同項の趣旨を考慮すると,上記書面の交付を要するか否かについては,当該契約の締結に至る経緯,当該契約の内容についての賃借人の認識の有無及び程度等といった個別具体的事情を考慮することなく,形式的,画一的に取り扱うのが相当である。

したがって,法38条2項所定の書面は,賃借人が,当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく,期間の満了により終了すると認識しているか否かにかかわらず,契約書とは別個独立の書面であることを要するというべきである。

Q (事案を単純化します。)Aが子Bに対しAに属する財産を相続させるとの遺言がしたところ、Bが死亡し、その後にAが死亡した。その場合、Bの子CはBを代襲相続したとして、他の受遺者に対し、自己の相続分を主張できるか?

A 否定。

<判示>

「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、

(1)当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書と他の記載との関係

(2)遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況

などから、遺言者が、上記の場合には,当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、

その効力を生ずることはないと解するのが相当。

本件においては、BはAの死亡以前に死亡し、本件遺言書には、Aの遺産全部をBに相続させる旨を記載した条項及び遺言執行者の指定に係る条項のわずか2か条しかなく、BがAの死亡以前に死亡した場合にBが承継すべきであった遺産をB以外の者に承継させる意思を推知させる条項はない上、本件遺言作成時,Aが上記の場合に遺産を承継する者についての考慮をしていなかったことから,上記特段の事情も認められず,本件遺言はその効力を生じないとした。

最高裁判所第3小法廷判決 平成22年6月1日

<事案>

1 土地の売買契約締結

2 1ののち、環境基本法16条1項に基づき、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として定められた平成3年8月環境庁告示第46号(土壌の汚染に係る環境基準について)の改正により土壌に含まれるふっ素についての環境基準が新たに告示された。 さらに土壌汚染対策法及び土壌汚染対策法施行令が施行された。同法2条1項は,「特定有害物質」とは鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。)であって,それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう旨を定めるところ、ふっ素及びその化合物は同令1条21号において,同法2条1項に規定する特定有害物質と定められた。

3 2ののち本件土地に基準値を超えるフッ素が含まれていることが判明

<判旨>

「売買契約の当事者間において目的物がどのような品質・性能を有することが予定されていたかについては、売買契約締結当時の取引観念をしんしゃくして判断すべきところ、前記事実関係によれば、本件売買契約締結当時、取引観念上、ふっ素が土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるとは認識されておらず、被上告人の担当者もそのような認識を有していなかったのであり、ふっ素が、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるなどの有害物質として、法令に基づく規制の対象となったのは,本件売買契約締結後であったというのである。そして、本件売買契約の当事者間において、本件土地が備えるべき属性として、その土壌に、ふっ素が含まれていないことや、本件売買契約締結当時に有害性が認識されていたか否かにかかわらず、人の健康に係る被害を生ずるおそれのある一切の物質が含まれていないことが、特に予定されていたとみるべき事情もうかがわれない。そうすると、本件売買契約締結当時の取引観念上、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるとは認識されていなかったふっ素について、本件売買契約の当事者間において、それが人の健康を損なう限度を超えて本件土地の土壌に含まれていないことが予定されていたものとみることはできず、本件土地の土壌に溶出量基準値及び含有量基準値のいずれをも超えるふっ素が含まれていたとしても、そのことは、民法570条にいう瑕疵には当たらないというべきである。

以上

東京地裁平成10年4月14日 判例タイムズ1001号267頁

<事案>

1 建物の賃借人について、会社更生手続開始の申立がなされ、会社更生法39条に基づき弁済禁止の保全命令が発令。

2 賃貸人が未収賃料について催告。

3 保全管理人は弁済禁止の保全命令があることを理由として、支払拒絶。

4 賃貸人、保全管理人に対し、解除の意思表示

<判旨>

会社更生法39条の規定に基づき債務弁済禁止の保全処分が命じられたときは、これにより会社はその債務を弁済してはならないとの拘束を受けるのであるから、右保全処分前に生じた賃料の未払賃料の支払を求める催告が保全処分後にあった場合には、会社はその債務を弁済してはならないのであり、したがって、会社が右催告に応じて支払をしないことに違法性がないから、賃料の支払の遅滞を理由とする賃貸借契約の解除の意思表示をしても、契約解除の効果は発生しない。

債務弁済保全処分が命じられる前に、既に賃料の不払が賃貸借契約上の信頼関係を破壊する程度に達しており、賃料支払の催告をすることなく契約解除をし得る場合には、Xは保全処分又は更生手続開始決定後であっても、保全管理人又は更生管財人に対し、契約解除の意思表示をすることにより、賃貸借契約を解除することができる。

【論点】

第三債務者である勤務先Aが、仮差押命令の送達を受けた時点で、仮差押えの対象となった退職金債権の弁済のために取引銀行Bに対し先日付振込みの依頼をしていた場合において,上記送達後にされた振込みによる弁済を仮差押債権者に対抗することはできるか?

【事案のポイント】

平成13年12月26日 A、債務者の退職金1138万0800円をB銀行のオンラインシステムで送金手続

平成13年12月27日午前11時ころ 債権仮差押命令、Aに送達。なお、同日Aの最終営業日であり、修 行予定時刻は午後0時15分

平成13年12月31日 債務者退職。

【判例】(最高裁平成18年7月20日、判例タイムズ1222号86頁)

判例は、民法481条1項の解釈として、「取引銀行に対して先日付振込みの依頼をした後にその振込みに係る債権について仮差押命令の送達を受けた第三債務者は,振込依頼を撤回して債務者の預金口座に振込入金されるのを止めることができる限り,弁済をするかどうかについての決定権を依然として有するというべきであり,取引銀行に対して先日付振込みを依頼したというだけでは,仮差押命令の弁済禁止の効力を免れることはできない。」として、弁済の効力を認めた原判決を破棄することとした。 なお、具体的事情の下において、第三債務者である勤務先Aが本件仮差押命令の送達を受けた時点で人的又は時間的余裕がなく振込依頼を撤回することが著しく困難であるなどの特段の事情があったかどうか等について更に審理を尽くさせるため本件は原審に差し戻された。

【参照条文】

民法 第481条

1 支払の差止めを受けた第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。

<論点>

建物を新築した者から購入した者が、建物のひび割れ、鉄筋の耐力低下等の瑕疵に基づいて損害を被った場合、建物の設計者、施工者又は監理者は不法行為に基づく損害賠償義務を負うか?

<判旨>

建物の建築に携わる設計者、施工者及び監理者(以下、併せて「設計・施工者等」という。)は、建物の建築に当たり、契約関係にない居住者等に対する関係でも、当該建物に建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮するべき注意義務を負うと解するのが相当である。そして設計者・施工者等がこの義務を怠ったために建築された建物に建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵があり、それにより居住者等の生命、身体又は財産が侵害された場合には、設計・施工者等は、不法行為の成立を主張する者が上記瑕疵の存在を知りながらこれを前提として当該建物を買い受けていたなど特段の事情がない限り、これによって生じた損害について不法行為による賠償責任を負うと解するべきである。

(最判平成19年7月6日 判時1984-34)

大阪高裁平成19年1月30日 金融商事判例1263-25

<事案>

金融機関が弁護士法23条の2に基づく照会または裁判所による調査嘱託に対する報告を拒否したところ、 弁護士照会または調査嘱託をした者が金融機関に対し不法行為に基づく損害賠償請求をした。

<判旨>

●結論

損害賠償請求は認められない。

●理由

金融機関は弁護士法23条の2に基づく照会または裁判所による調査嘱託がなされた場合には、 顧客のプライバシーや顧客との秘密保持契約にもかかわらず報告をするべき公的義務を負う。

しかしながら、上記は公的義務であって弁護士照会や調査嘱託を利用した弁護士や依頼者個人に対する関係での義務ではなく、 個々の弁護士や依頼者がその権利として金融機関に対してその回答を求める権利を有するものではない。

<コメント>

上告・上告受理申立中。

<参考>

弁護士法23条の2

1 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、 公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があった場合において、当該弁護士会は、 その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。

2 弁護士会は、前項の規定による申出に基づき、公務所又は公私の団体に対して照会して必要な事項の報告を求めることができる。

民事訴訟法186条

裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署または学校、商工会議所、 取引所その他の団体に嘱託することができる。

以上

最高裁平成18年9月28日 金融商事判例1262-42

<事案>

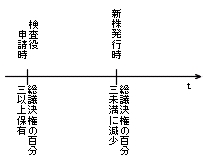

商法(平成17年法律第87号による改正前のもの) 294条1項に基づき検査役選任を申請した時点では総株主の100分の3以上を有していたが、 新株発行により総株主の議決権の100分の3未満しか有しないものとなった場合における申請の適否

<判旨>

申請人の適格を欠き、不適法。

<参考>

商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)294条

会社ノ業務ノ執行ニ関シ不正ノ行為又ハ法令若ハ定款ニ違反スル重大ナル事実アルコトヲ疑フベキ事由アルトキハ総株主ノ議決権ノ百分ノ三以上ヲ有スル株主ハ会社ノ業務及財産ノ状況ヲ検査セシムル為裁判所ニ検査役ノ選任ヲ請求スルコトヲ得

最高裁平成18年11月14日 金融商事判例1260-21

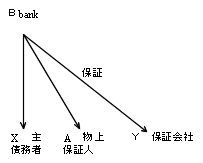

<事案>

1 B銀行、主債務者Xに対し、金銭を貸付。その際、物上保証人AはB銀行のため抵当権を設定、 保証会社Yは主債務者Xの委託を受けて保証。

2 主債務者X、延滞

3 B銀行、物上保証人Aから設定を受けた抵当権を実行(不動産競売を申立)。

4 3の競売開始決定、主債務者Xに送達。

5 B銀行、保証会社Yに対し保証債務履行請求。保証会社Y、B銀行に対し保証債務履行

6 保証会社Y、B銀行から主債務者Aに対する抵当権の移転の付記登記経由し、差押債権者の承継を執行裁判所に申出。

<判旨>

上記事案においては上記の承継の申出について主債務者に対し民法155条所定の通知がなされていなくても上記の代位弁済によって保証人Yが主債務者Xに対して取得する求償権の消滅時効は、 上記承継の申出のときから上記不動産競売の手続の終了にいたるまで中断する。

<参考>

民法155条 差押え、仮差押または仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなえれば、 時効の中断の効力を生じない。

平成19年1月30日 東京高裁判決 金融商事判例1260-11

<事案>

1 A、Yに対し貸金債権56億円、担保としてAとYが共有する土地(本件土地を含む。Yの共有持分10分の8)のうち、Yの持分について根抵当権設定。なお、この金銭消費貸借契約には以下の増担保特約あり。

「借主または連帯保証人について第4条に掲げる事実が発生し、または発生するおそれがある等信用状態が悪化した場合、または前項により提供した担保について滅失または価額の値下がり等のため担保が不足した場合等、貴社が債権保全のために必要と認めるときは請求によって直ちに貴社の承認する担保若しくは増担保を差し入れ、または連帯保証人をたてもしくはこれを追加し、または債務の一部もしくは全部を弁済します。」

2 本件債権、AからB、BからXと譲渡。

3 X、上記土地の10分の2持分を保有していたところ、X,Y間の共有物分割裁判により、本件土地の全部をYが取得することとなった。

4 本件土地については1のとおり抵当権が設定されていたが、Xは、Yに対し本件土地について以下の仮登記仮処分命令を得た。

(1)登記の目的:抵当権設定仮登記

(2)原因:平成2年4月2日金銭消費貸借金42億5000万円のうち金3億円

(3)債権額:3億2000万円

(4)利息:年8.5%

(5)損害金14.6%

(6)設定者Y

<請求>

上記4の抵当権設定の本登記手続をせよ。

<判決>

●結論

Xの請求を認めた原判決に対し、原判決を取り消し、Xの請求を棄却。

●理由

1 本件増担保特約はYが為すべき行為として多様な行為を列挙。そのうち債務の弁済については担保の設定とは異質。また、特約には連帯保証の追加第三者所有物への増担保設定などXとYとの合意のみでは実現できない行為も含まれている。

2 Yの所有物への増担保についても対象物件、担保の種類、内容等設定される増担保等と特定するべき事項について定めがない。また、本件の増担保として特定の不動産に抵当権を設定することが予定されていたと認めるに足りる証拠もない。

3 よって、本件増担保特約によって、Xの請求のとおりの増担保等が設定される形成権がXに付与されたものと解することはできない。

以上

最高裁判決 平成18年9月4日 判例時報1952-36

<事案>

1 夫B、精子を冷凍保存

2 夫B、死亡

3 妻A、1の精子を用いて体外受精

4 2の599日後、妻AはXを出産

5 X、Yに対し、Bの子であることについて死後認知を請求

<判決>

●本件においては死後認知は認められない。

●理由

以下のとおり法律上の親子関係における基本的な法律関係が生ずる余地がなく、親子関係法制が想定しないものである。よって、立法によって解決するべき問題である。

1 死後懐胎子と死亡した父との関係においては、当該父は死後懐胎子の親権者となる余地がない。

2 死後懐胎子は当該父から監護、養育、扶養を受けることはあり得ないこと

以上

東京地裁判決 平成18年8月31日 金融商事判例1251-6

<事案>

1 X、Yに対し建物をマスターリース

(1)マスターリース賃料ははサブリース賃料の80%相当とする(賃料連動条項)。

(2)空室時のマスターリース賃料は直前のサブリース賃料の60%相当とする。

2 Y、Z(転借人)に対し、3ヶ月間のフリーレントでサブリース。

3 X、Yに対し、フリーレント期間のマスターリース賃料がゼロ円になるのは不当であるとして賃料を請求

<判旨>

1 フリーレントはサブリース賃料の免除である。賃料連動条項がある場合、賃貸人に著しい不利益が生じない等の特段の事情がない限り、賃貸人には対抗できない。

2 本件は以下の理由により賃貸人に著しい不利益を及ぼすものではない。

(1)賃貸期間2年3ヶ月に対し、フリーレント期間3ヶ月であること

(2)本件のマスターリース賃料を平準化すると直前のマスターリース賃料の96.4%に相当すること

(3)このサブリース賃料は付近の平均月額賃料と近似すること

(4)フリーレントによらなかった結果、サブリース賃料の減額を余儀なくされることもありうること

3 本件フリーレントは賃貸人との関係で信義則に反しない。

4 本件空室補償条項は、サブリース契約が終了し、新たにサブリース契約が締結されるまでの間、賃貸人に一定の収益の確保を保証するとともに、サブリース賃料が得られないにもかかわらず、マスターリース賃料の支払い義務を賃借人に課すことにより賃借人が転借人を獲得するよう促進することを企図したものである。よって、現にサブリース契約が成立している本件において空室補償条項は適用されない。

以上

最判平成18年9月28日 判時1950-163頁

商法294条1項に基づき検査役選任を求めた場合において、検査役の選任申請時点においては総株主の議決権の100分の3以上を有していたが、後に欠くようになった場合、申請人としての適格を失い、申請は却下されるべきであるとした事例。但し、会社が当該株主の検査役選任申請を妨害する目的で新株を発行したなどの特段の事由がある場合には別論であるとのこと。

理由として考えられるものは以下のとおり。

(1)商法294条1項の文理からすれば裁判時において株式の保有要件を満たしているべきと考えるのが素直。

(2)申請後に株式を自ら譲渡した場合にもなお検査役選任申請が却下されないとするのは不当。

(3)新株発行は会社の財務行為として株主として予見可能性がある。

(4)少数株主権を保護した趣旨が没却されるような信義公平に反する特段の事由がある場合は例外的に救済することが可能。

参考 会社法制定前の商法294条第1項

「会社の業務の執行に関し不正の行為又は法令若は定款に違反する重大なる事実あることを疑ふべき事由あるときは総株主の議決権の百分の三以上を有する株主は会社の業務及財産の状況を調査せしむる為裁判所に検査役の選任を請求することを得」

知的財産高裁 平成18年11月29日 判決 判時1950-3頁

有名な和菓子「ひよ子」が「指定商品第30類「まんじゅう」で立体商標の登録を出願し、設定登録されたが、知的財産高裁において立体商標自体については全国的な周知性を獲得していないとして特許庁の審決が取り消された事例。立体商標制度は平成9年4月1日施行の改正商標法で導入されたが、登録された例としてはペコちゃん人形やカーネルサンダース人形がある。

同族会社が、各事業年度の所得金額を留保した場合、その留保金額が一定の限度額を超えるときは、通常の法人税のほかに、その超えた金額に特別税率を乗じた法人税が課税されます(法人税法67条)。しかしながら、平成19年度税制改正大綱においては、資本金1億円以下の中小特定同族会社は、留保金課税の対象から除外されることになりました。

平成19年度税制改正大綱によれば、平成19年3月31日以前に取得をした既存の減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額の95%)まで償却した事業年度の翌年度以降5年間で均等償却できるものとされています。そこで、月次決算を行っている企業において平成19年度中に償却可能限度額に達した場合、達した月の翌月から、償却可能限度額の均等償却が可能かが問題になりますが、減価償却費が事業年度単位に対応している以上、やはり事業年度単位で対応せざるをえないでしょう。すなわち、平成19年5月に償却可能限度額に達した場合、償却可能限度額相当の減価償却の始期は平成20年4月度からとなるものと思われます。

最判平成18年7月20日 判時1947-58

<事案>

1 Y、銀行とオンラインシステム利用契約締結

2 Yの従業員A、平成13年12月31日限り、Yを退職

3 Y、銀行に対し、平成13年12月26日、Aの退職金についてオンラインシステムにより振込送金予約(送金日は同年12月28日)。

4 Aの債権者である原告は、AのYに対する給与債権等に対し、仮差押命令の申立をなし、同月26日発令、27日、Yの守衛所に午前11時に送達。なお、同日はXの年内最終営業日であり、終業予定時刻は午後0時15分であった。

<判旨>

「取引銀行に対して先日付振込の依頼をした後にその振込みにかかる債権について仮差押命令の送達を受けた第三債務者は、振込依頼を撤回して債務者の預金口座に振込入金されるのを止めることができる限り、弁済をするかどうかについての決定権を依然として有するというべきであり、取引銀行に対して先日付振込を依頼したというだけでは、仮差押命令の弁済禁止の効力を免れることはできない。・・・上記第三債務者は、原則として、仮差押命令の送達後にされた債務者の預金口座への振込を以て仮差押債権者に対抗することはできないというべきであり、上記送達を受けた時点において、その第三債務者に人的または時間的余裕がなく、振込依頼を撤回することが著しく困難であるなどの特段の事情がある場合に限り、上記振込みによる弁済を仮差押債権者に対抗することができるにすぎないと解するのが相当である。」

<コメント>

本件は高裁に差し戻されたわけですが、事案の4に摘示した事実が上記「特段の事情」に該当しないとなると第三債務者としてはなかなか大変だなと思われます。

最判 平成18年9月14日 金融・商事判例 1255号28頁

<事案>

・X(上告人)、Y(被上告人、保険会社)とXの店舗内の什器備品等及び休業による損害を保険の目的として加盟店総合保険契約を締結。

・火災事故発生

・X、Yに対し保険金請求

・Y、Xの代表者による放火であり、「偶然な事故」に当たらないと主張し、保険金の支払いを拒絶。

<判旨>

・保険事故の偶発性(保険事故の発生時において保険契約者等の意思に基づかない事故であること)については請求者に主張立証責任はない。

<コメント>

なお、商法629条「損害保険契約ハ当事者ノ一方カ偶然ナル一定ノ事故ニ因リテ生スルコトアルヘキ損害ヲ填補スルコトヲ約シ相手方カ之ニ其報酬ヲ与フルコトヲ約スルニ因リテ其効力ヲ生ス 」における「偶然ナル」とは「保険契約成立時において事故の発生と不発生とが確定していないことをいうとされる。

平成16年度の年金改革により、離婚の際、厚生年金を離婚に伴う財産分与として分割することが可能となったが(平成19年4月から離婚時の厚生年金分割制度が施行される。)、その場合、原則、贈与税の課税関係は生じないものとされた。

詳しくは「相続税及び贈与税に関する質疑応答事例について(情報)」資産課税課情報第15号)参照。

<事案>

・建物の賃借人が金融機関のため、賃貸人に差し入れた敷金に質権を設定。

・その後賃借人が破産し、破産管財人と賃貸人が未払賃料を敷金に充当する旨合意。

・金融機関から貸金債権を譲り受けた債権者が破産管財人に対し、不当利得返還請求。

・破産財団は未払賃料を支払うのに十分潤沢であった。

<判例要旨>

破産者は質権の目的物たる敷金を維持する義務があり、破産管財人もそれを承継する。財団債権としての未払賃料を支払うに十分足りる破産財団がある場合、破産管財人は未払賃料を随時弁済する義務があるとして不当利得返還請求を認容した原判決を維持。

<コメント>

破産管財実務において、賃貸人と未払賃料等に敷金を充当する旨合意をすることはしばしば行われています。今後破産管財人としては財団が潤沢である場合において、敷金に質権が設定されているときには注意が必要です。